검색

채용

정보

정보

대기업 오너 진두지휘...제약산업 두번째 침투 본격화

기사입력 : 24.12.11 05:59:40

1

가

플친추가

플친추가

플친추가

플친추가

[대기업 바이오 진출기 2.0①]10대 그룹 중 8곳 도전장

삼성 성공 사례 기폭제·고성장 고부가가치 사업 눈독

SK·롯데·오리온 등 오너 3세 전진배치…그룹 전폭적 지원

- PR

- 전국 지역별 의원·약국 매출·상권 분석

- 데일리팜맵

삼성과 SK 등이 바이오 사업에서 연이어 성공을 거둔 게 이들 기업에 기폭제로 작용했다는 분석이다. 최근 대기업들의 제약 사업은 오너일가의 전폭적인 지원 하에 추진되고 있다는 점이 눈길을 끈다.

K-대기업 미래 먹거리로 고성장·고마진 제약사업 낙점, 속속 진출

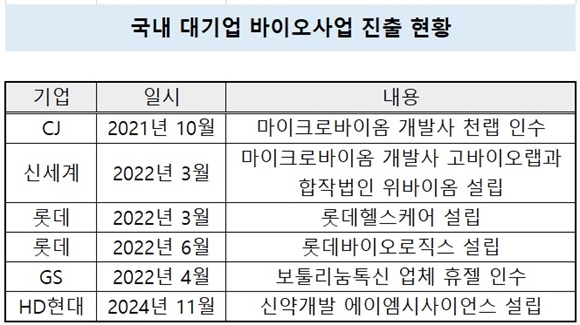

10일 제약 업계에 따르면 HD현대의 조선 부문 중간지주회사 HD한국조선해양은 지난달 29일 의학·약학 연구개발업을 주사업으로 영위하는 에이엠시사이언스를 설립했다. HD한국조선해양은 자본금 270억원을 투자하고 에이엠시사이언스 지분 100%를 보유하게 된다. 이와 함께 아산사회복지재단도 오는 9일 에이엠시사이언스 유상증자에 50억원을 투자한다.

HD현대그룹은 앞서 2021년 투자 자회사 HD현대미래파트너스를 통해 암크바이오를 설립한 바 있다. 암크바이오는 서울아산병원 영문 이름(AMC)을 딴 것으로 바이오신약 개발이 사업 목적이다. 서울아산병원은 HD현대의 최대주주 정몽준 아산재단 이사장이 2001년부터 몸담고 있는 아산사회복지재단이 운영 중인 종합병원이다. 에이엠시사이언스는 암크바이오가 개발 중인 후보물질을 이어받아 HD현대그룹 신약개발 사업의 구심점 역할을 할 전망이다.

이로써 국내 상위 10대 그룹 가운데 현대자동차그룹과 포스코를 제외한 8곳이 제약 사업에 진출했다.

롯데는 2021년 바이오 사업 진출을 공식화했다. 롯데지주는 디지털헬스케어 사업을 영위하는 롯데헬스케어와 바이오의약품 위탁생산(CMO) 사업을 영위하는 롯데바이오로직스를 설립했다. 다만 현재는 CMO 사업에 역량을 모으기로 결정한 상황이다. 인천 송도에 신규 공장을 착공 중인 롯데바이오로직스와 달리 롯데헬스케어는 사업을 철수하고 청산 수순을 밟고 있다.

GS그룹 역시 비슷한 시기 바이오 사업에 뛰어들었다. GS는 2022년 국내 보툴리눔톡신 업체 휴젤을 인수했다. 인수금액만 1조7240억원에 달하는 대규모 인수합병(M&A)이었다. GS그룹을 필두로 한 다국적 컨소시엄 아프로디테 애퀴지션 홀딩스가 휴젤 지분 46.9%를 매입하는 주식 양수도 계약을 체결했다. GS그룹은 2022년 2월 국내 알츠하이머 치료제 개발사 바이오오케스트라에 60억원을 투자하기도 했다.

신세계그룹과 CJ그룹 등 유통 대기업들은 장내 미생물인 마이크로바이옴을 미래 먹거리로 낙점했다. 이마트는 2022년 3월 국내 마이크로바이옴 개발사 고바이오랩과 합작법인 위바이옴 법인을 세웠다. CJ는 2022년 10월 마이크로바이옴 전문기업 천랩을 인수하고 지난해 CJ제일제당 산하에 CJ바이오사이언스를 공식 출범시켰다. CJ제일제당은 지난 9일 CJ바이오사이언스의 제 3자 배정 유상증자에 참여, 400억원을 추가 투입하기로 결정했다.

이외 오리온, OCI그룹 등도 제약 사업에 발을 들였다. 오리온그룹은 올 초 리가켐바이오의 최대주주에 올랐다. 오리온그룹은 총 5485억원을 들여 레고켐바이오 주식 936만3283주를 취득했다. OCI는 2022년 2월 부광약품을 인수하면서 바이오 사업의 신호탄을 쐈다. OCI그룹은 올 초 추진했던 한미약품그룹과 통합 법인 출범이 무산된 이후에도 바이오 사업을 그룹의 신성장동력으로 내세우면서 제약 사업에 대한 의지를 지속해서 드러내고 있다.

▲삼성바이오로직스의 송도 바이오캠퍼스(위)와 SK팜테코의 프랑스 이포스케시 공장(아래)

삼성의 사례가 국내 대기업의 제약 사업 진출에 기폭제가 됐다는 분석이다. 삼성은 대기업 바이오 진출의 성공 사례로 평가받는다. 삼성바이오로직스는 작년 업계 최초 매출 3조원 시대를 열었고 올 3분기 누적 매출 3조원을 돌파하는 등 매년 신기록을 경신하고 있다. 2016년 10조원이 채 안됐던 삼성바이오로직스 시가총액은 10일 종가 기준 68조원으로 7배가량 성장했다.

SK도 최근 유의미한 성과를 내고 있다. SK바이오팜의 '세노바메이트'는 지난 2분기 미국 매출 1000억원을 돌파했다. 3분기 매출도 1133억원을 기록, 판매관리비를 넘어섰다. 세노바메이트는 SK바이오팜이 후보물질 발굴부터 미국 식품의약국(FDA) 허가까지 신약개발 전 과정을 독자적으로 수행한 뇌전증 신약이다. 세노바메이트는 SK그룹의 위탁생산(CMO) 기업 SK팜테코가 생산한다. 이로써 SK그룹은 의약품 개발부터 생산, 판매에 이르는 전주기 밸류체인을 구축했다.

기업들이 기존 주력 사업의 성장성에 한계를 절감하고 있다는 점도 대기업의 잇단 바이오 진출 배경으로 꼽힌다. 정유·석유화학이나 조선 사업 등은 성장 정체기를 겪고 있다. 반면 제약 사업은 인구 고령화 등으로 지속 성장이 예상되는 분야다. 연구개발(R&D)을 기반으로 고부가가치를 창출해내는 사업이기도 하다.

'제약바이오=대기업 무덤'은 옛말…오너 앞세워 전폭지지

최근 제약 사업에 진출한 대기업들은 오너일가를 필두로 관련 사업을 추진하고 있다는 공통점이 있다. 대기업들은 후계 수업 중인 오너 3세를 제약 사업에 전진배치하면서 그룹 차원에서 힘을 싣는 분위기다.

SK그룹은 최근 인사에서 지주사 SK의 '성장 지원' 담당에 최태원 SK그룹 회장 장녀 최윤정 SK바이오팜 사업개발본부장을 임명했다. 성장 지원은 SK가 미래 성장 사업 발굴을 위해 이번에 신설한 조직이다.

최 본부장은 작년 출범한 혁신신약 태스크포스(TF)에 참여하며 SK그룹과 SK바이오팜의 신약개발 R&D 방향성을 수립하는 데 중요한 역할을 해 왔다. 혁신신약 TF는 SK와 SK바이오팜은 유망한 바이오벤처나 기술에 대한 투자 협력 방향을 모색하기 위해서 결성한 조직이다. 최 본부장은 지난해 말 SK그룹 정기임원인사에서 최연소 임원으로 승진한 후 올해부터 국제 행사나 기업설명회(IR) 등에 참가하며 활발한 대외 행보를 보이고 있다.

롯데그룹은 최근 신동빈 롯데그룹 회장 장남 신유열 롯데지주 전무를 부사장으로 승진하는 인사를 냈다. 신 부사장은 롯데지주 미래성장실장 및 롯데바이오로직스 글로벌전략실장을 겸직 중이다. 신 부사장은 올 초 롯데바이오로직스 사내이사에 오른 이후 롯데그룹의 바이오 사업을 맡고 있다.

오리온그룹은 담철곤 오리온그룹 회장 장남 담서원 오리온그룹 경영지원팀 상무가 그룹의 바이오 사업을 이끌고 있다. 카카오엔터프라이즈 등을 거쳐 2021년 경영관리파트 수석부장으로 오리온그룹에 합류한 담 상무는 그룹의 신사업 발굴을 총괄하고 있다. 담 상무는 올해 리가켐바이오 사내이사로 합류했다.

▲▲ 위 왼쪽부터 최윤정 SK바이오팜 사업개발본부장, 신유열 롯데지주 미래성장실장 부사장, 담서원 오리온그룹 경영지원팀 상무, 정기선 HD현대 수석부회장, 허서홍 GS리테일 신임 대표이사.

HD현대그룹과 GS그룹 역시 경영권 승계 작업을 밟고 있는 오너들이 주축이 돼 제약 사업을 추진하고 있다. 정몽준 아산재단 이사장의 장남 정기선 HD현대 수석부회장은 HD현대그룹의 바이오 사업 밑그림을 그리는 역할을 담당하고 있다. 정 부회장은 그룹 경영지원 실장과 미래위원회 위원장을 맡아 수소, 바이오 등 그룹의 신사업을 추진해 왔다.

GS그룹의 경우 오너 4세 허서홍 GS리테일 부사장이 바이오 기업을 직접 챙기고 있다. 허광수 삼양인터내셔널 회장의 장남이자 허태수 GS그룹 회장의 5촌 조카인 허 부사장은 GS의 신사업을 발굴하는 미래사업팀을 이끌어 왔다. GS그룹의 휴젤 인수 등을 미래사업팀이 주도한 것으로 알려졌다. 허 부사장은 최근 인사에서 GS리테일 대표이사로 승진했다.

대기업의 제약 사업 진출은 이번이 처음이 아니다. 과거 수많은 국내 대기업이 의약품 사업에 뛰어들었으나 번번이 실패를 겪고 고배를 들었다.

한화는 1996년 의약사업부를 신설하고 2004년 에이치팜을 흡수합병하면서 드림파마를 출범시켰다. 드림파마를 통해 TNF알파 억제제 '엔브렐'의 바이오시밀러를 개발하겠다면서 대규모 투자에 나섰으나, 제품 개발이 지연되고 관련 계약이 해지되면서 2014년 결국 드림파마를 알보젠에 매각했다.

최근 바이오 사업에 진출한 롯데와 CJ도 이미 한 차례 쓴 맛을 본 적이 있다. 롯데는 지난 2002년 아이와이피엔에프를 인수, 롯데제약을 출범시키며 의약품 시장에 진입했지만 높은 진입장벽과 사업 집중화 등을 이유로 10년 만에 사업을 접었다. 2011년 롯데제약이 롯데제과로 합병되면서 시장에서 철수했다.

CJ는 1984년 유풍제약, 2006년 한일약품을 각각 인수하며 의약품 시장에 본격 진출했다. 2014년 CJ제일제당은 CJ헬스케어를 독립법인으로 분리했다. 지난해 한국콜마가 CJ헬스케어를 인수하면서 CJ그룹은 의약품 사업에서 철수했다.

바이오 업계 관계자는 "과거 대기업의 제약 사업 실패 원인은 오랜 기간 대규모 투자가 필요한 제약 사업에서 단기적인 성과에 치중했기 때문"이라며 "최근 바이오 사업에 진출하는 대기업들은 강력한 오너십을 기반으로 속도감 있게 제약 사업을 추진하고 있다는 점에서 과거와 다르다는 평가가 나온다"고 했다.

차지현 기자(chaji@dailypharm.com)

글자크기 설정

가나다라마바사

가나다라마바사

가나다라마바사

관련기사

-

삼성도 실패한 사례 있음

과거 삼성정밀화학 의약사업부에서 대도제약 에스크로스제약 등을 인수 및 설립 운영하다가 IMF에 청산했음. 이후 셀트리온 보고 다시 바이오시밀러로 재진입함' 삼성바이오로직스 삼성에픽스 등 ...24.12.11 09:48:560 수정 삭제 4 0

0/300

이용약관 | 개인정보 취급방침 | 법적고지

Copyright ⓒ Dailypharm 1999-2025,All rights reserved.

메일보내기

기사제목 : 대기업 오너 진두지휘...제약산업 두번째 침투 본격화